自分は何もできない..。何も取柄がない..。

自分に才能があれば..。

このように、

自分より「出来る人」と比べると

なんとも言えず落ち込んだ気分になります。

そして、

何もできない自分のもどかしさ

何もできない自分の恥ずかしさ

何もできない自分の悔しさ

こういった衝動にも駆られます。

このように感じてしまうのは、

幼い頃の「ある思い」が大きく関係しています。

そして、

自分本来の「良い才能」があっても

まったく出せない状態にもあります。

ですが、

これは日頃の「見方」を少し変えるだけで

自分の自信と才能を呼び戻すことが可能になります。

今回は、

- どうして比べてしまうのか?

- 才能が発揮できない理由とは?

- 自身の才能を見つける方法

- 罪悪感・コンプレックスの軽減方法

- 比較してしまう時の対処法

こういった内容をお伝えするべく、

自分本来の才能を呼び戻す3つの方法。

を紹介します。

本記事で才能開花に繋がれば嬉しいです。

是非ともご覧ください。

※後半に、重要(特典)なお知らせあります。

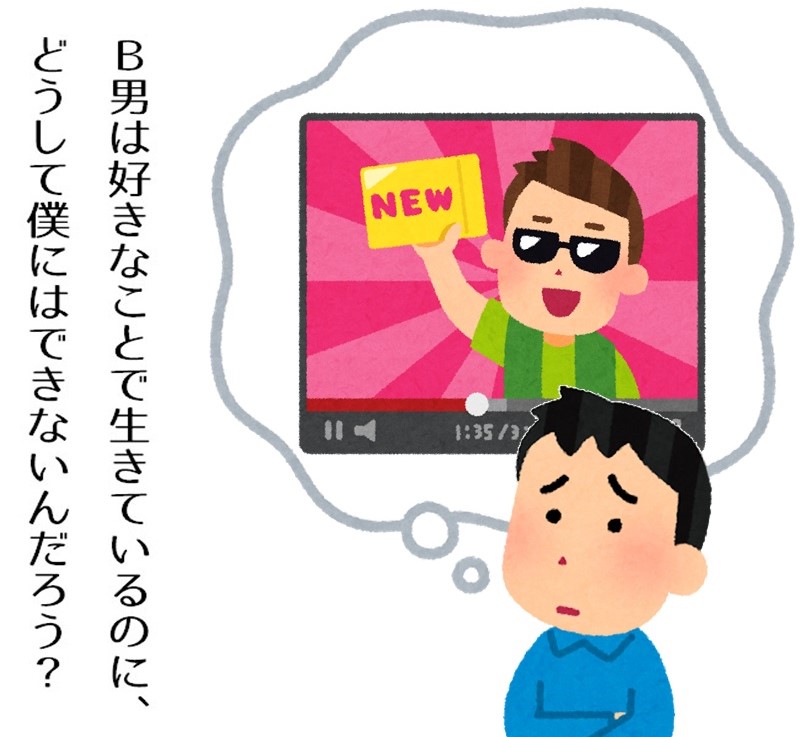

どうして「比べて」しまうの?

自分は何もできない..と感じるのは、

誰かと比べたときに起こります。

そして、

これは人間社会ですることが多いので

社会的比較とも呼ばれています。

このことを、

社会心理学者のレオン・フェスティンガーが

次のように唱えています。

社会的比較理論とは、自分の見た目や能力をできるだけ明確にしたいという欲求が人にはあり、自分と似た他者と比較することで、自分の社会的な位置を確認しようとする傾向がある。

つまり、他の人と比較することで

「自分はどのくらい価値があるんだろう?」

という確認をしてるのですね。

そして、

ある「物差し」を使って比較しているのですが

これが自分の価値を決めています。

それは何かと言いますと、

期待に応えられるかどうかです。

どういうことなの?と言いますと、

いまの私たちの世の中は、

スマホのようにカンタンで便利なモノがたくさんあります。

言い換えると、

「期待に応えてくれるもの」で溢れています。

たとえば、

⇩

すぐにインターネットで買える。

遠い国にいる人と話しがしたいときは、

⇩

すぐにスマートフォンで会話ができる。

すぐに食事をデリバリーしたいときは、

⇩

注文すれば家まで届けてくれる。

このような「利便性」に優れたものです。

そして、今は便利が普通なので

期待にそぐわないものに抵抗を感じます。

そうすると、

期待に応えてくれるものを選択する傾向が多くなります。

たとえば、欲しいものが売っている

2つのショップがあったとします。

そして、

このような特徴があったとします。

①ネットで買えるショップ

⇩

手数料はかかるが、確実に手に入る。

②ネットで買えないショップ

⇩

手数料はかからないが、50%の確率で手に入る。

そうすると、

ちゃんと手に入るネットの方がいいわ。

①のようになると思いますが、

こういったものをプロスペクト理論と呼び

損をしない方を選んでしまうのです。

そうすると、

そこに価値(メリット)が置かれて

このような2極性が生まれます。

▽こちらも読んでみてね▽

これが、

自分の価値を決める物差しとなるのです。

そして、今の便利な世の中は

社会的レベルが高い状態にもあります。

そのため、世の中の期待に応えるには

秩序を作り上げている「私たちの能力」も上げなければなりません。

つまり、何もできない自分を感じてしまうのは

この「能力の向上」が要因になっている可能性があります。

そして、この能力を上げるうえで

私たちが幼い頃に抱いた「思い」があります。

それが、

優等生にならなければいけない

という思いです。

才能を発揮できない「理由」とは?

優等生にならなければいけないという思いは、

私たちの幼少時代が大きく関係してます。

先述したように、

世の中は高度レベルの社会が前提です。

そのため、

今後さらに世の中を発展させていくためには

それ相応の「優れた人材」を育てる必要がある。

つまり、私たちが幼い頃に聞かされていた

立派な大人になるための教育です。

確かに、

この教育があったおかげで今の私たちは

社会でしっかり生きていけるようになったと思います。

ですが、

優秀な子は良い 〇

劣っている子はダメ ×

こういった「物差し」を当てられると、

どうでしょうか。

幼い頃の私たちに、

人の能力にも「良い悪い」があるんだ..

という考えが定着します。

親や先生にとって、

期待に応えられる子であれば

優秀な子として認められます。

ですが、

反対に「期待にそぐえない子」は

- どうして出来ないの?

- 出来て当たり前でしょ?

- 出来ない子はダメな子

こういったレッテルを貼られ、

認めてはもらえません。

そして、

私たちが幼い頃に信頼や安心を抱いているのは

両親(育てた人)や学校の先生がほとんどです。

その心の拠り所である人に、

期待にそぐえない子はダメだと言われると

できない自分に無価値を感じてしまいます。

▽こちらも読んでみてね▽

そうすると、

それが罪悪感やコンプレックスのような心の影となります。

その結果、親や先生に認めてもらうしかなく

「優等生にならなければいけない」といった思いになります。

しかし、

世の中の価値観はどんどん上昇する一方で、

期待されるレベルもグンと上がると共に

求められる能力も高いところに設定されます。

このように、

優等生にならなければいけない思いは

期待に応えられる人間になるべき

という命令のようなものです。

ちなみに私たちの脳は、

強制的なことに大きな負担がかかります。

これは、

自分を「無理やり変化させる」ことに対して

脳が必死に止めようとするためです。

▽詳しくはこちらを読んでね▽

この状態で頑張ろうとすると、

- 自分への不安

- まわりへの不安

- 自分とまわりの比較

こういったことが強まり、

当然の如くトラブルが多くなります。

つまり、

優等生にならなければいけない。

⇩

不安や心配が大きくなり、

失敗が多くなる。

⇩

「ダメな子」と判定されて、

罪悪感・コンプレックスを感じる。

⇩

出来ない自分をまわりと比べて、

罪悪感・コンプレックスが強まる。

⇩

不安や恐怖を抱えたまま、

さらに認められるように頑張る。

このように、まわりに振り回されて、

本来の自分を忘れ、才能を出せない状態に陥っているのです。

これは、自身よりも「まわり」に注意が向いていることに要因がありますので、その注力を「自分自身」に向けることができれば、本来の良い才能を呼び覚ますことができます。

それが、次にお伝えする

- 自分を「明確」にする

- 自分を「受容」する

- プロセスに「着目」する

になります。

自分本来の才能を呼び戻す3つの方法

1.自分を「明確」にする

最初にお伝えするのは、

自分自身を明確にする方法です。

これは、

自分の中に隠されている「要素」に

自身が気づいていくものです。

内容は、

②好きなこと、好きなもの

③大切なもの

を思いつくかぎり書き出します。

では、それぞれ説明いたしますね。(^e^)

①得意なこと、やってみたいこと、出来るかもしれないこと

どんなことでも良いので、

- 得意なこと

- やってみたいこと

- 出来るかもしれないこと

を書きだします。

自分の得意とされることです。

※たとえば、

- ピアノの演奏が得意

- 整理整頓や掃除が得意

- 四つ葉のクローバーを見つけるなど

将来やってみたいことです。

※たとえば、

- 絵が得意なので、絵本を作ってみたい

- CGデザインが得意なので、メタバース空間に自分の街を作りたい

- 英語が得意なので、オンライン教室を作りたいなど

もしかしたら出来るかも?ということです。

※たとえば、

素潜りが得意なので、

もしかしてスキューバダイビングが出来るかも?

本が好きで執筆も得意なので、

もしかして小説が書けるかも?といったことです。

※出来るかもしれないことを挙げた理由は、

未来へ繋がる可能性があるためです。

私がいまの記事を書けるようになったのも、

過去に「対処法ファイル」を作るのが好きだったからです。

そして、

数年ぶりにそのファイルを読み直したところ

これは是非とも記事にしたい!と思い立ち、

本サイトが誕生したのです。(;^e^)

②好きなこと、好きなもの

これも同じく、どんなことでも良いので、

「好きなことや好きなもの」を書き出します。

たとえば、

- ゲーム実況を見たりプレイする

- 家で野菜を栽培する

- 家族とふれあったり、出かける

- 感動する音楽やムービーを作る

- 調理器具をコレクション、公開する

ご自身の大好きなことに関しては

気にすることなくリストアップしましょう。

※ここで重要なのは、

本当に自分の好きなものを知ることにあります。

なぜなら、好きなものは

自分を動かす「動力」になる可能性があるためです。

才能を最大限に発揮させるには、

こういった行動力が大きなカギとなります。

③大切なもの

最後は、

自分にとって大切なものを書き出します。

たとえば、

- 家族や友人、恋人やペットの時間

- 好きな場所、季節や日々の習慣

- 貴重品やプレゼント、アイテム全般

- 収入や資産、仕事や趣味

- ご自身の思い、ポリシー

このような、

自身にとって幸せを感じるもの。

言い換えると「自分の大切な時間」です。

ドイツの児童文学作家である

ミヒャエル・エンデの書籍にも、

時間の大切さが綴られています。

時間は人生そのものであり、時間を節約しようとすれば生活がやせ細る。それは貴重な時間で構成されている人生自体が無意味なものになるということだろう。頭で時間を考えるのではなく、心で時間を感じるとる生活を送ろう。

モモ(児童文学)より

自分の好きなことをするのも、才能を磨くのも

大切なものとふれあうのも、人生において貴重な時間です。

少しずつで良いので、

自分の時間を確立していきましょう。

こういった大切なものが、

自分の「生き方」となっていきます。

①②③のまとめ

ここまで①~③まで書き出した要素は、

ご自身の中にある「素質」になります。

素質とは、私たちの生まれ持った能力のことで、

才能になる可能性があるものです。

そして、いちばん重要なのは

自身の素質を「最大限に活かす」ことです。

世の中には、

優れた才能の持ち主と呼ばれる人がいますが

これは自分の「得意なこと」「好きなこと」「大切なもの」がハッキリしているためです。

ですので、才能を目いっぱい発揮するためにも

自分自身の時間を大切にしましょうね。(^e^)

2.自分の「悪いところ」を認めてあげる

次に紹介するのは、

自分の欠点を認めてあげることです。

そうすることで、

罪悪感やコンプレックスの「負荷」を減らし

才能を見つけやすくします。

自分の価値観は、

他人と比べたときの良いか悪いかで判定されます。

つまり、悪いと感じたときに

罪悪感やコンプレックスに変わります。

そして、

この悪いところを無理に直そうとすると、

反対に「悪い部分」がどんどん浮き上がってきます。

▽こちらも読んでみてね▽

ですので、

こういったときは

先に自分の悪いところ(欠点)を

まわりに公表しておいてください。

これを自己開示(じこかいじ)と言い、

自分の欠点をあえて「まわりに言っておく」ものです。

罪悪感やコンプレックスの要因の一つに、

自身の悪いところを「認めたくない」ことにあります。

これは、

- 他人に指摘されるのが怖い

- 完璧じゃないと認められないから苦しい

- 惨めな思いをしたくない

こういった

心の苦しさが伴うためです。

つまり、良い自分を演じるべき「ルール」が

逆に罪悪感やコンプレックスを大きくするのです。

ですので、

「私の欠点は○○ですよ」といった感じに、

自分の意志で完璧ルールを打ち破ってみましょう。

そうすることで、

ルールに過剰反応することなく

悩みに「労力」を使うことを防げます。

ここで大切なのは、

ご自身の才能に「力を注いであげること」です。

ですので、自分を責めてしまいそうな時は

自分はこれで良いんだよと認めてあげてくださいね。

そうすることで、ご自身のまわりに

才能に繋がる出来事が、たくさん集まってくることと思います。

▽こちらも読んでみてね▽

3.「比べて」しまうときの対処法

最後に、

人と比べてしまうときの対処法をお伝えします。

それは、

相手の優れた部分を研究することです。

どういうことなの?と言いますと、

相手の優れたところを自分の「才能」にしていくのです。

もし、誰かと比べたときに

「凄いなぁ」「有能だなぁ」「自分はダメだぁ」

と感じるなら、それは「相手の優れたところだけ」見えているためです。

つまり、

優れた人の結果論を見て

悩んでしまうのです。

ですが、その人が良く見えるということは

そうなるまでの「プロセス」が存在するはずです。

プロセスとは過程・経緯のことで、料理で言えば材料を買ってきたり、調味料を作ったり、野菜を切ったり、魚をグリルしたりする「調理」に該当します。

本来ならば優れた人を見て

出来ない自分を一喜一憂するところですが、

あえて「そうなった経緯」に着目するのです。

▽こちらも読んでみてね▽

つまり、

- どうやって作ってるんだろう?

- どうやって考えたんだろう?

- どうやって成し遂げたんだろう?

このような感じに、

その人のプロセスに注目してみましょう。

プロセスが謎に満ちた人でも、

あのセンスはどうやって生まれるんだろう?

どんな趣味があるんだろう?と自分なりに推理するだけでも、かなり効果があります。

そして、

そのプロセス研究に慣れてくると

- 作り方、改善方法

- 考え方、センス

- 成功までの経緯

こういったことが

分かるようになってきます。

この部分が明らかになってくると、

料理でいうところの「調理法」が分かるようになります。

つまり、美味しい料理になるのは

⇩

美味くなる調理(メカニズム)があって

⇩

美味い料理(結果)になる

このように、

良い材料、美味しくする調理法を知っているかぎり、

完成する料理も自然と美味しいものになります。

ですので、

その良くなるメカニズムを研究、学習し、

自身のスキル・才能にしていくのです。

そうすることで、

自身の良い素質、良いプロセスがあるかぎり、

自分の才能も素晴らしいものになっていくと思います。

ここで、私のお知り合い

西村敏(にしむらさとし)さんの特典、

DISCOVERY -メソッド- を紹介いたします。

私もさっそく、ご拝見いたしましたが

とても話が分かりやすくて、さらに「自分に自信」が付く特典内容です。

気になる方、自信を付けたい方は

是非ともご覧になってくださいね。

▼YouTubeはこちら▼

エンディング(まとめ)

今回の内容をまとめますと、

- 得意なこと、やってみたいこと、出来るかもしれないこと

- 好きなこと、好きなもの

- 大切なもの(大切な時間)

2.自分の欠点を認めてあげる

- 欠点を認めてあげる

- 自分の欠点を開示する

3.比べてしまう時の対処法

- 相手の優れた部分を学ぶ(才能の糧にする)

になります。

私たちは自然と比較をしてしまいますが、

これは誰にでも起きる「心理」です。

そして、

本来は自分を識別するものなので、

そこに「良い悪い」もありません。

大切なのは、

そういった中でも「ありのままの自分」に気づくことかもしれません。

頑張るだけが全てではなく、

完璧になるのが絶対ではありません。

良いところ、悪いところも、

心に置いているのが「本来の自分」です。

もし、その両方を心に受け止めることができれば、

大きな才能が目を覚ます「幸先」になると感じます。

本記事を最後までご覧いただき

ありがとうございました。(^e^)☆

という方は、下のコンテンツから、

自分本来の才能を呼び戻す3つの方法

までジャンプしてくださいね。