告白した彼女から返事が来ない..

子供をちゃんと育てられるだろうか..

夫が突然会社を辞めた..

私たちが過ごす日常では、

こういった出来事に直面するときがあります。

そのことを考えれば考えるほど、

ずっと不安や心配が頭から離れなくなります。

米国ミシガン大学の研究チームによると、

「不安や心配の80%以上は起こらない」という調査結果を公表しています。

そして16%は事前に行動することで解決でき、

残った4%が大きな地震、事件や事故、ディズニーランドでミッキーの格好をした部長と遭遇するなどの「予測不可能」な出来事です。

しかし、不安や心配の大半が起きないとしても

いざその状況下で不安を考えないのは難しいです。

今回は、不安が頭から離れない状況を

一刻も早く解消するための方法をお伝えするべく、

すぐに効果を発揮する3つの対処法。

を紹介します。

本記事がお役に立てれば嬉しいです。

是非ともご覧ください。

なぜ不安が頭から離れないの?

不安が頭から離れなくなる原因は、

脳が対処法を探し続けていることにあります。

それでは、

詳しいメカニズムを順番に説明いたしますね。

私たちが不安や心配になると、

カラダが「ソワソワ」して落ち着かなくなります。

これは自動車で言うところの、

エンジンのかかった状態と同じになります。

どういうことなの?と言いますと、

危険を避ける準備段階に入るためです。

私たちの生存本能は、

つねに生命維持を優先しているため

出来事に対して命の危険があるか or ないかを厳重に判断しています。

では、

何を基準にしているかと言いますと

心地良いのか

心地悪いのか

この2つで決めています。

ちなみに、

起きる感情は次のとおりです。

楽しい

嬉しい

感動する

微笑ましい

美味しい

気持ちが良い など

苦しい

悲しい

腹立たしい

痛い、痒い

不味い

気持ちが悪い など

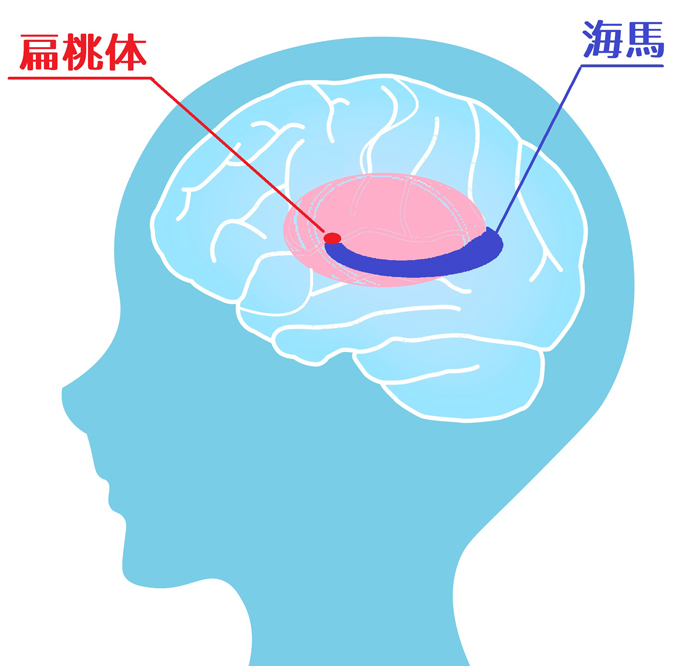

脳は少しでも心地悪さを感じると、

扁桃体(へんとうたい)という場所が反応します。

そうすると、

これは命の危険がある!と判断し

不安や恐怖といった感情を起します。

▽扁桃体はこちらを見てね▽

そして、

湧きあがった感情を「エネルギー」に換えて、

- 闘争(危険に立ち向かう)

- 逃走(危険から逃げる)

こういった行動を起こさせます。

つまり、ソワソワして落ち着かないのは

危険を対処する力が湧いているのですね。

反対に心地良いと判断されるものは、

楽しい・嬉しい・面白い・安心するといったものです。

これは生命維持にとって、

とても都合の良いものになるので

私たちは自然に心地良さを求めるようになってます。

⇩

最初に不安や心配を取り除く。

⇩

次に安心と安全を確保する。

⇩

最後に心地良さを求める。

そして、

今回のように不安が頭から離れないときは

脳が必ず「あるイメージ」を私たちに見せます。

では、

いったい何のイメージかと言いますと、

自分に起きる可能性のある未曾有の出来事。

つまり、最悪の事態です。

なぜ「最悪な事態」を考えるの?

たとえば、

いつもより「子供の帰りが遅かった」とします。

いつもはこの時間に帰ってくるのに..

このときは、

危険に対する「実感」があまり無いので、

不安もそれほど感じません。

ですので、過去にあった出来事と

照らし合わせることが多くなります。

-

途中で寄り道してるのかな?

-

学校の全体集会かしら?

-

先生に呼ばれたかも?

ですが、2時間、3時間たっても

子供が帰って来ない実感が湧くと、

脳は「危険かもしれませんよ」という判断を下します。

それと同時に、

頭の中に「ある未来の姿」をイメージさせます。

それが、

致命傷を受けた場合

致命傷を避ける手段

この2つです。

もしかして、あの子の身に何かあったのかしら?

すると、

- 事故にでも遭ったのかしら?

- もしかして、誘拐された?

- 何か事件に巻き込まれたのかも?

このように、

必ず致命傷を受けた場合をイメージします。

では、どうして

こんなイメージが浮かぶの?と言いますと、

助かる方法を算出するためです。

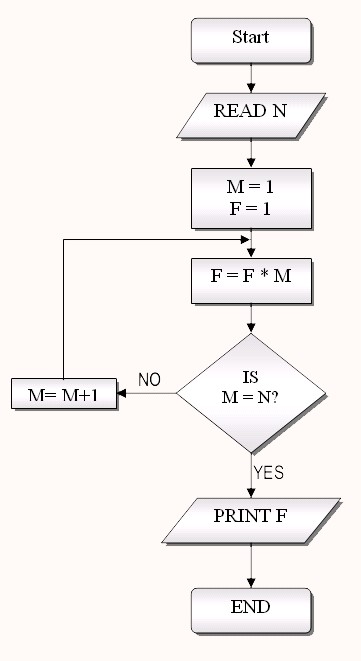

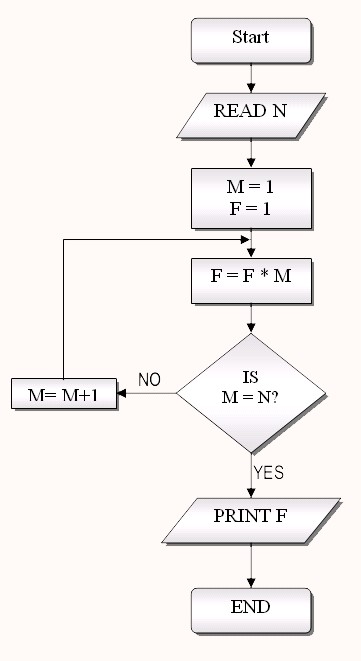

脳は最悪な事態を想定したあと、

フローチャートを瞬時に作り出します。

そして、

こういった事態をどうやったら防げるのか?

ということを算出します。

流れを付けて定式化した図のこと。

もし、私たちの中に

- 助かる方法を知ってる

- 何度か解決したことある

- 挽回できる理由がある

こういった安心保障がたくさんあれば、

迷わず対処できます。

しかし、

- 助かる方法が分からない

- 経験したことない

- どうなるか見当もつかない

このような場合は、

脳があらゆる解決法を探し続けます。

そのため、

ずっと安心保障が見つかるまで

対処法をシミュレーションし続ける。

つまりこれが、

不安が頭から離れない状態になるのです。

経験の積み重ねが「安心」になる

あの子を今すぐ探しにいきましょう!

おじいちゃんに家まで送ってもらったよ!

今までおじいちゃん家にいたの?

ウチで一緒に遊んでいたのだよ。

ほっ ほっ ほっ..

おじいちゃんも「孫がウチにいるよ」と言えばいいのに..と思いましたが、このように安心保障を得ると不安や心配は消えます。

そして、

一度「大丈夫だったこと」を経験すると

同じことがあっても、だんだん不安や心配は消えていきます。

なぜなら、

私たちが何気に過ごしている日常も

この大丈夫だった積み重ねが安心を形作っているためです。

たとえば..

- 人前でおこなう発表会

- まわりとのコミュニケーション

- 飛行機に乗ること

こういったのも、

たくさん経験して大丈夫だったことを

脳が自信や安心の認識に変えています。

ですので、

あえて「たくさん経験を重ねること」も、

不安や心配を減らしていける方法の一つです。

▽こちらも読んでみてね▽

すぐに効果を発揮する3つの対処法

対処法の内容は、

- まず最初にすること

- カラダを動かす

- 悩みを書き出して解決を探す

この3つになります。

それでは順番に紹介いたします。(^e^)

1.まず「最初」にすること

あえて不安を考えてみる

私たちは、

「○○してはいけない」という言葉が

気になってしまう特徴があります。

今回の場合で言いますと、

- 不安になってはいけない!

- 心配してはダメだ!

- 最悪な事態を考えてはいけない!

このようなことです。

これは鶴の恩返しと同じで、

見てはダメ!という禁止されたことが

反対に気になってしまうのです。

そうすると、

考えてはいけない!と禁止するたびに、

不安や恐怖が頭から離れなくなります。

ですので、

こういったときは

あえて不安を許可してください。

たとえば、

- 不安になってもいいよ

- 心配してもいい

- 最悪な事態を考えてもOK!

このような言葉を心の中で呟いてください。

そうすると、

不安のループは「ストップ」します。

すぐに止めたいときは、

一度この方法を試してみてくださいね。

自分以外に目を向ける

次に..

この不安を抱えているのは

自分だけじゃないんだ

と考えてみましょう。

たとえば世界には、

大きな病気を抱えている人たちがいる。

自分より、

貧しい生活を送る人たちがいる。

自分より、

コンプレックスを抱えた人たちがいる。

自分より、

カラダの不自由な人たちがいる。

自分より、

上司に怒られる人たちがいる。

自分と同じ悩みを抱えた人たちが

たくさんいます。

不安や心配が大きいときは、

どうしても一人で抱え込んでしまいがちになります。

そうすると、

自分だけがこんな目にあっているように思え、

だんだん自分以外のことが見えなくなります。

ですので、そういう時は外に目を向けて

「自分だけじゃないよ」という認識をしてみましょう。

そうすることで、

自分の内側にとどまっていた不安は「外側」へ離れていきます。

▽こちらも読んでみてね▽

2.「カラダ」を動かしましょう

不安や心配は、

カラダが動いていないときに起きます。

たとえば、

- 就寝前、起床時

- お風呂に入っている時

- 電車やバスに乗ってる時

- 授業中、デスクワーク中

- 夕日にたそがれている時

このように、カラダが停止したタイミングで

不安や心配が浮かびやすくなります。

ですので、

不安感情を止めるには

カラダを大きく動かすと効果的です。

そうすることによって、

脳は「エンドルフィン」という物質を分泌します。

これは、

モヤモヤした不安感情を打ち消す効果があります。

エンドルフィンは、脳内で機能する神経伝達物質のひとつである。 内在性オピオイドであり、モルヒネ同様の作用を示す。 特に、脳内の「報酬系」に多く分布する。 内在性鎮痛系にかかわり、また多幸感をもたらすと考えられている。

ですので、

- スポーツをする

- ヨガなどのストレッチをする

- とにかく走ってみる

こういった感じに、

カラダを大きく使う運動をしてみましょう。

▽こちらも読んでみてね▽

【番外編】

ちなみに、カラダを動かさずに、

運動と同じ効果を得られる対処法があります。

これは、私が過去に考案したものなので

あくまで参考程度にみてくださいね。(;^e^)

その方法は何かと言いますと..

笑うことです。

※この対処法は以下の場では控えてください。

・電車やバスの中

・リモート会議中

・結婚ご挨拶前

【TRAINING 1】

このメソッドは平常心を保つ修行ですので、

どんなことでも笑ってはなりません。

次に、

- 面白かったこと

- 笑ってしまったこと

- 本当は笑ったらいけないこと

こういったエピソードにタイトルを付け、

スマートフォンのメモ帳などにリスト化してください。

【TRAINING 2】

リスト化できましたら、

タイトルを一覧してください。

【TRAINING 3】

笑いそうなタイトルがあった場合は、

絶対にそれを考えないように目を閉じてください。

【TRAINING 4】

もし、笑ってしまった場合は、

タイトル(同じもの)を5つ陳列してください。

・笑ってしまったタイトル

・笑ってしまったタイトル

・笑ってしまったタイトル

・笑ってしまったタイトル

・笑ってしまったタイトル

・笑ってしまったタイトル

そして再び耐え抜いてください。

他にも笑いや笑顔には、

- カラダの免疫細胞を活発にする

- ストレス物質を打ち消す

- 行動力、集中力の向上 など

様々な効果をもたらすことが分かっています。

ですので、不安や心配が消えないときは

一度笑顔になってみてくださいね。

▽笑顔がもたらす効果はこちら▽

3.不安をすべて書き出す

不安や心配が頭から離れないときは、

要素を明確化することで対処できます。

私たちの不安や恐怖は、

頭の中をふわふわ漂っている状態にあります。

そうすると、いつ、どのタイミングで

不安に襲われるか怖いので悩んでしまうのです。

言い換えると、これは不安と恐怖に

自身が振り回されている状態にあるためです。

こちらに、

その「対処法」を詳しく載せた記事があります。

ぜひ読んでみてくださいね。

エンディング(まとめ)

今回のお話しをまとめますと、

- あえて不安を許可する。

- 自分以外に目を向ける。

2.カラダを動かしましょう

- 不安を打ち消す脳内ホルモンが分泌される。

- 笑いや笑顔でも同じ効果を得られる。

3.不安な感情を書き出す

- 不安要素を明確にする。

以上となります。

不安や心配事のほとんどは起らなくても

人はどうしても悩んでしまうのです。

私たちが生きている上では、

いろんな不安に直面すると思います。

ですが、普段から何気に感じている安心は

過去の不安を乗り越えてきた結果そのものです。

今直面している

不安を少しでも乗り越えることができれば、

それは必ず「安心」へと姿を変えていきます。

そして、その経験をたくさん積み上げれば

やがては大きな不安を乗り越える力になると感じます。

少しずつで良いので、

解決への「第一歩」を踏み出してみましょう。

そうすることで、

ずっと悩んでいた不安や心配は

ご自身のもとから少しずつ離れていくことと思います。

本記事を最後までご覧いただき

ありがとうございました。(^e^)☆

下にあるコンテンツから

効果を発揮する3つの対処法

までジャンプしてくださいね。